当手机屏幕的蓝光成为深夜唯一的光源,当指尖滑动的触感取代了翻书的沙沙声,"手机病"已悄然成为数字时代的集体症候。从课堂到职场,从社交到娱乐,手机依赖症正以"指尖漩涡"的形式吞噬着现代人的注意力与生活掌控力。这场无声的战役中,软件既是诱因,亦是解药——解码手机依赖的病理逻辑,探索技术与人性的共生之道,正是当代人实现自我救赎的必经之路。

移动互联网应用程序(App)作为数字生活的核心载体,已渗透至人类行为的每一个毛细血管。截至2025年,中国智能手机用户日均使用时长突破5小时,其中社交、娱乐类App占据72%的活跃时长。这类软件通过神经反馈机制,利用多巴胺奖励系统构建"无限刷"模式——短视频的自动播放、社交媒体的即时互动、游戏成就的及时反馈,形成行为强化的闭环。

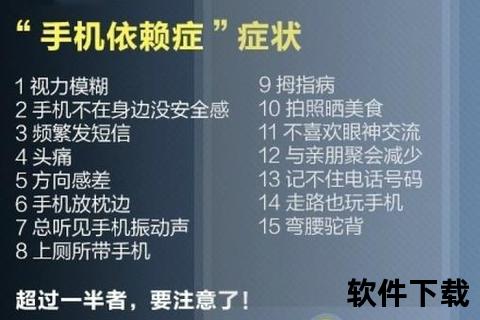

但软件生态的异化正在显现:过度推送导致信息过载,精准算法加剧认知极化,即时满足消解深度思考能力。研究显示,57.16%的大学生在面对面交流时陷入"数字失语",而65.98%的人上课时频繁查看手机消息。这种依赖已超越工具属性,演变为影响认知、情感与社会功能的"数字肢体"。

软件发展史本质是人性弱点的驯化史。早期功能机时代,手机仅是通讯工具;智能机革命后,App通过传感器融合与云端协同,逐步实现"数字器官"的进化。2025年新一代AI手机突破30TOPs算力门槛,具备意图识别与任务预判能力,如华为的"情景感知引擎"可自动切换工作/休闲模式。

折叠屏技术的成熟标志着交互范式革新:三星Galaxy Z Fold6通过多任务分屏,将娱乐与生产力场景分离;OPPO Find N3的"专注模式"利用柔性屏特性,物理折叠即触发免打扰状态。这类设计从硬件层面重构人机关系,为数字节制提供技术解决方案。

对抗手机依赖的软件可分为三类:

行为干预型:如"Forest"通过虚拟树种培养专注习惯,"OffScreen"实时监控屏幕使用数据,这类工具借鉴认知行为疗法(CBT),建立行为-反馈的纠正机制。

环境改造型:苹果的"屏幕使用时间"、小米的"数字健康"提供应用限额与灰度显示功能,本质是通过降低视觉刺激实现神经脱敏。研究显示,启用黑白模式可使短视频使用时长减少41%。

替代强化型:知识付费App"得到"、冥想平台"潮汐"等构建正向内容生态,用知识获得感替代娱乐快感。数据显示,安装学习类App的用户,游戏时长年均下降23%。

选择戒断软件需遵循"三查原则":一查权限清单,依据GB/T 41391-2022标准,健康类App不应索取通讯录、定位等无关权限;二查开发资质,优先选择通过Apple公证或华为"纯净模式"认证的应用;三查数据流向,使用"国家反诈中心"App扫描安装包,防范恶意代码。

对于特殊人群需定制方案:青少年推荐"阳光守护"等家长监管软件,内置课程表同步与远程锁屏;职场人士适用"Todoist"等任务管理工具,通过OKR目标拆解转移注意力;重度依赖者建议配合"潮汐临床"等专业心理干预平台,结合CBT与正念训练。

数字极简主义(Digital Minimalism)正引领软件设计革命:谷歌"Digital Wellbeing"实验室研发的"Essence"模式,通过AI删除非必要通知;微软的"Focus Assist"2.0能识别工作流自动屏蔽干扰。2025年IDC报告预测,具备自适应节制的AI手机占比将达40.7%。

更前瞻的探索在于神经接口与XR技术:Meta的Project Cambria头显通过眼动追踪识别注意力涣散,自动切换虚拟办公场景;Neurogress开发的EEG头带,可监测β脑波异常并触发应用冻结。这些技术试图在神经层面重建人机边界,实现"无感戒断"。

在这场与指尖漩涡的持久战中,手机病当代人深陷指尖漩涡:解码手机依赖症候群与自我救赎之路,本质是科技人文主义的实践场域。当软件从"时间熔炉"转型为"数字护城河",当每一次滑动不再是沉沦而是觉醒,人类终将在比特与原子交织的世界里,重获生命的主动权。正如乔布斯所言:"科技应与人性共舞,而非主导舞步"——这或许就是数字文明时代最深刻的救赎宣言。