你的桌面还在“文件堆里找针”吗?

每次打开电脑,桌面铺满文件,下载文件夹堆积成山,重要文档总在关键时刻“隐身”——这些场景几乎成了数字时代的集体焦虑。传统整理方法如手动分类、命名规则、多层文件夹,看似合理,但面对每天新增的几十份合同、上百张图片、无数个版本修改稿,效率低得像“用勺子舀海水”。争议由此产生:在信息爆炸的今天,我们真的需要更“聪明”的工具,还是继续忍受低效的自我管理?

1. 为什么传统整理方法总让人崩溃?

一位新媒体运营从业者曾分享过真实案例:为了整理5年积累的课件、活动方案和用户数据,他花费两周时间按“年份-项目-类型”建立文件夹体系,结果三个月后,新项目激增,分类逻辑崩塌,重要文件再次陷入混乱。这种“整理-崩溃-再整理”的死循环,暴露了传统方法的三大短板:

分类僵化:预设的文件夹结构无法适应动态变化的工作需求,例如跨部门协作时,同一文件可能归属多个分类;

命名随意:依赖人工命名的文件常出现“最终版_v3”“截图(1)”等无效标签,导致搜索工具失效;

工具割裂:有人用Everything快速搜索,用Fences分区桌面,再用坚果云同步——工具越多,操作成本越高。

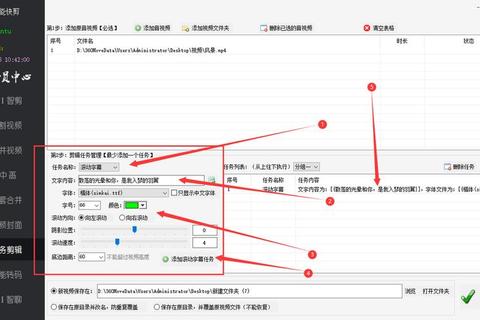

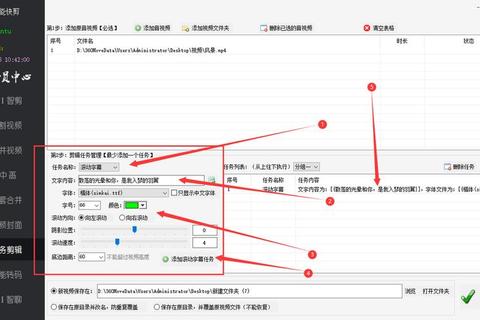

反观智能文件夹软件,例如汇帮文件名提取器,通过自动化分类(按类型、日期、关键词)和批量重命名,将1000份杂乱文档的整理时间从3小时压缩到5分钟。这种“以机器逻辑对抗人工疏漏”的思路,正在重塑文档管理的效率天花板。

2. 智能文件夹如何实现“一键极速整理”?

以某设计团队的实际应用为例:团队成员每天产生数百份PSD、JPG、PDF文件,传统管理导致素材复用率不足30%。引入文件禅(FileZen)后,软件通过AI识别图片内容(如“建筑”“人物”)、解析文档关键词,自动将文件归入“2025-03_项目A_设计稿”“未分类_待审核”等智能文件夹,并生成“20250318_海报_v2.psd”等标准化名称。这一过程无需人工干预,文件混乱度下降76%,素材调用效率提升3倍。

技术原理上,这类软件通常具备三大核心能力:

语义分析:如Lenson通过NLP技术提取文件名和内容中的关键信息,自动生成描述性标签;

规则引擎:支持自定义分类逻辑(如“合同类文件→法务部文件夹+财务部文件夹”),适应个性化需求;

跨平台联动:部分工具如Amazon WorkDocs可与企业微信、钉钉集成,实现“聊天接收文件→自动归档”的流水线操作。

3. 如何选择真正高效的整理工具?

市场上有数十款“智能整理”软件,但并非所有工具都名副其实。一位金融行业用户曾踩坑:某工具宣称“一键整理”,实际仅支持按扩展名分类,导致“2024年报.pdf”与“2024旅游计划.pdf”混入同一文件夹。选择工具需关注三个维度:

场景适配性:个人用户可选360桌面助手(免费+基础分类),企业团队推荐PingCode(支持权限管理+版本控制);

智能化程度:优先测试文件内容识别、多条件规则组合等进阶功能,例如Fabric的AI可自动将会议录音转文字并关联项目文件夹;

数据安全性:涉及敏感信息的行业(如法律、医疗),需选择支持本地加密、审计日志的工具如TeamDoc。

三星工程公司的成功案例印证了这一逻辑:其全球团队使用Amazon WorkDocs搭建智能文档库,结合自动化审批流程,将跨国文件协作时间从2天缩短至2小时,并实现100%合规审计。

告别混乱:从“人适应工具”到“工具适应人”

想要彻底摆脱文档管理焦虑,可遵循以下三步建议:

1. 制定“最小可行规则”:先确立核心分类维度(如“项目-阶段-类型”),再通过智能工具动态扩展;

2. 优先测试再采购:试用期重点关注“是否减少80%手动操作”,避免为冗余功能付费;

3. 定期迭代管理逻辑:每季度复盘文件夹使用频率,用数据驱动优化(例如合并低频分类、增加AI标签)。

灵动高效智能文件夹软件的价值,不仅在于“一键极速整理海量文档”的表面效率,更在于将人从机械劳动中解放,专注于创造性工作。正如一位用户感叹:“以前找文件像在迷宫里打转,现在,它成了我的数字管家。” 当工具真正理解人的需求,混乱终将让位于秩序。

--